【ワンシーン批評】『孤狼の血』:ショートピースとハイライト(ネタバレなし)

はじめに

みなさんこんにちは。ナガです。

今回はですね映画『孤狼の血』についてお話しようと思います。このサブブログではできるだけ旧作をメインに扱っていこうという方針なのですが、どうしてもこの作品については語っておきたいことがあったので取り上げました。

メインブログで「映画にバイオレンス描写は必要なのか?」というテーマで記事を書いておりますので、良かったら読んでみてください。

こちらのブログでは映画『孤狼の血』からワンシーンをチョイスして語っていこうと思います。

良かったら最後までお付き合いください。

作品情報

題名:孤狼の血

監督:白石和彌

脚本:池上純哉

原作:柚月裕子「孤狼の血」

製作:天野和人

出演者:役所広司/松坂桃李音楽:安川午朗

撮影:灰原隆裕

編集:加藤ひとみ

制作会社:東映東京撮影所

製作会社:「孤狼の血」製作委員会

配給:東映

公開:2018年5月12日

上映時間:125分

製作国:日本

言語:日本語

今回のワンシーン

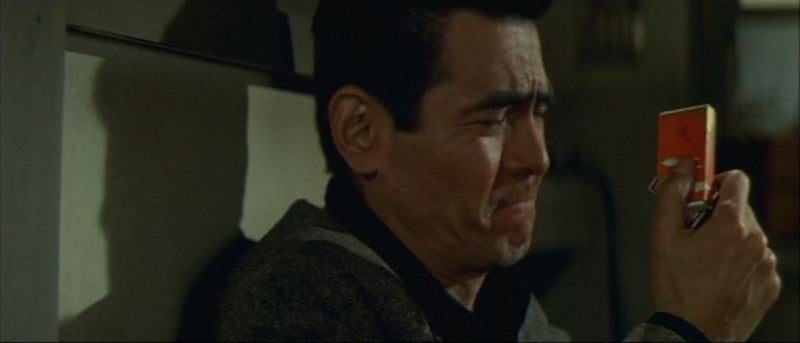

たばこの銘柄は1つの勲章。

そしてたばこの銘柄はその人の人間性をも表現すると言われる。

ヤクザ映画に出てくるタバコはクールだ。

これだけ世間が嫌煙・分煙・禁煙、そして電子たばこといった健康志向へ傾倒しようとやっぱり紙巻きたばこはクールなのだ。

(C)2018「孤狼の血」製作委員会

批評:ショートピースとハイライト

ショートピース

タール:28mg

ニコチン:2.3mg

ハイライト

タール:17mg

ニコチン:1.4mg

ショートピースと言えば東映ヤクザ映画、実録映画でもしばしば登場する紙巻きたばこです。やはりヤクザ映画と言えばこのショートピースとパーラメントのイメージが強いです。

実は本作の主人公である大上は原作ではショートピースを吸っているんです。ヘビースモーカーで常にタバコを吸っていて、部下の日岡はたびたび口にたばこを咥えたら火をつけろと叱責されています。作品の中盤でタバコ屋のおばちゃんにキャスターマイルドをおまけだと言われて渡されますが、彼はそんなマイルドなタバコには鞍替えする素振りはありません。

キャスターマイルド(廃盤)

タール:5mg

ニコチン:0.4mg

原作の大上がショートピースを吸っているのは、原作者の柚月さんが東映のヤクザ映画や実録映画シリーズの大ファンだということから考えると納得がいきます。フィルターが存在しない両切りのショートピースは数あるたばこの銘柄の中でもトップクラスの重たさです。このタバコを吸っているだけで、一目置かれるようなそれくらいの存在感があります。

ただ映画版を見てみると、大神が吸っているのはハイライトなんですね。たばこの中では比較的重たい部類に入るものではありますが、原作のショートピースと比べるとはるかに可愛いたばこです。原作でたびたび、「煙草」ではなく「ショートピース」を表記されているのですから、柚月さんは間違いなく意図的に大上のたばこの銘柄を指定していますよね。それを変更したということは何らかの意図があったと考えてよいのではないでしょうか。

ショートピースというタバコは特に東映全盛期のヤクザ映画の臭いが染みついたタバコの1つです。そう考えると大上というキャラクターにショートピースを吸わせるのはいささか違和感がありますよね。彼はあくまでも警察ですから。

しかし警察の中でも一目置かれ、特異な存在である大上がライトなタバコを吸っている姿も想像できません。ただセブンスターは似合わないです。

セブンスター

タール:14mg

ニコチン:1.2mg

セブンスターって今やヤンキー、DQNのイメージが染みついてしまってるんですよね。たばこの中では比較的重い方なんですが、やっぱり映画『クローズZERO』なんかでも大半のキャラクターがセブンスターを吸っているという有り様でした。ですので、セブンスターを吸っていると、大上というキャラクターが軽く見えてしまいます。

そう考えるとヤクザと警察どちらにも転ばないように綱渡りをしている大上というキャラクターを表すのにハイライトというタバコってピッタリじゃないですか?ライトで軽いたばこでもなく、ショートピースほど重たくヤクザの臭いが染みついているわけでもない丁度中間に位置するタバコなんですよね。

そしてもう1つかなりこじつけですが、『仁義なき戦い』で菅原文太が今は無き「光」という銘柄の煙草を取り出す名シーンがあるんですよね。

「光」・・・ライト・・・「ハイライト」・・・。何か不思議な繋がりを感じませんか??「ハイライト」というタバコが大上から日岡へ引き継がれていくシーンと言うのはもしかすると『仁義なき戦い』というかつての東映の暴力映画栄光の時代の象徴たる作品からのバトンを彼が引き継いだという意味合いがあるのかななんて思いました。

かなり妄想が入ってます(笑)

タバコってまあちょっとしたモチーフではあるのですが、注目して見ると意外と面白いと思います。

今回も読んでくださった方ありがとうございました。

商品リンク

・『孤狼の血』原作

・『仁義なき戦い』

【ワンシーン批評】『あやつり糸の世界』:多層世界映画の1つの原点がここにある(ネタバレなし)

はじめに

みなさんこんにちは。ナガです。

今回はですねいよいよ私のオールタイムベストトップ10企画の最終回となります。何を隠そう私が1番好きな映画のジャンルはSFです。そしてですね私が個人的にポストモダン思想やポストモダン文学に興味があるということも相まって、「多層世界モノ」のSFというのが自分の中で1番好きなジャンルになるんです。

キアヌ・リーブス主演の『マトリックス』なんかやクリストファー・ノーラン監督の『インセプション』なんかも確かに多層世界を軸に据えた映画作品です。

しかし1973年にドイツでとある多層世界モノの映画が作られているんですよ。それがニュージャーマンシネマの巨匠ライナー・ヴェルナー・ファスビンダーが撮影した『あやつり糸の世界』という映画なんですね。この作品は映画界における多層世界モノの1つのオリジンでして、映像的にも後の映画に大きな影響を与えています。

今回はそんな私のオールタイムベストSF映画である『あやつり糸の世界』のワンシーンについて批評していこうと思います。

作品情報

原題:Welt am Draht

邦題:あやつり糸の世界

監督:ライナー・ベルナー・ファスビンダー

製作:ペーター・メルテスハイマー/アレクサンダー・ベーゼマン

原作:ダニエル・F・ガロイ脚本:フリッツ・ミューラー=シェルツ

撮影:ミヒャエル・バルハウス

美術:クルト・ラープ

衣装:ガブリエレ・ピロン

編集:マリー・アンネ・ゲアハルト

音楽:ゴットフリート・ヒュングスベルク

キャスト:クラウス・レービッチェフレッド/マーシャ・ラベン

今回のワンシーン

今生きる世界が全て偽物だったとしたら・・・。

誰もが1度は考えたことがあり、そして否定したことがある空想世界をまさに現実のものとした作品。プロットもさることながらファスビンダーの鏡やガラス、窓を使った演出が冴えわたり、4時間近い長尺もあっという間である。

批評:多層世界映画の1つの原点がここにある

お前が今「現実」だと思って生きている世界は「現実」の模倣でしかないのだ。お前は複製世界の中にプログラミングされた1つの数字のようなものなのだ。

ダニエル・F・ガロイが著した「模造世界」という小説を元に作られたこの映画はまさに作品の中に多層世界を孕んでいて、主人公は模造された世界の中に作られた存在でしかないと告げられるのです。

今回チョイスしたワンシーンは主人公が自分の存在の真相について告げられ、管理者から意識を奪われてしまうシーンです。このシーンで『あやつり糸の世界』という作品の第1部が完結して一旦エンドロールに入るんですよね。衝撃的すぎる事実にただ圧倒され、第2部が一体どんな展開になるのかと想像することも叶いません。

さらにこのシーンではファスビンダーらしい演出が輝いています。ガラス張りの机越しに意識を失った主人公を写し出したこのワンカットは、あたかも主人公の世界を客観的にかつモニター越しに見ている別世界の(または上位世界の)人類からの視点にも見えてきます。

加えて徐々にこの映像がぼやかしながら作品の第1部がフェードアウトしていくという演出が非常に冴えています。彼は自分が生きていた模造世界の中から自己の意識を喪失していきます。そして徐々に意識が薄れ、世界の輪郭が曖昧になっていきます。それに伴って映像そのものが輪郭を失いぼんやりとしていくんですね。

我々の今生きている世界を脱構築していき、疑いを投げかけていくと、もしかすると我々の存在は極めて不確実なものなのかもしれません。そんなポストモダニズム的な思想が『あやつり糸の世界』という世界には強く反映されています。

疑って、疑って、疑って。その先にある自分の真の実存とは一体何なのだろうか?

これはまさにあなた自身の実存を問う究極の多層世界SF作品なのです。

商品リンク

【ワンシーン批評】『ザ・マスター』:小さくてもいい。自分の人生のマスターとなれ!(ネタバレなし)

はじめに

みなさんこんにちは。ナガと申します。

いよいよ当ブログ管理人のオールタイムベスト企画も佳境を迎えようとしています。トップ10の作品をこれまで紹介してきましたが、今回で9作品目です。

今回紹介する作品はポールトーマスアンダーソン監督の『ザ・マスター』という作品ですね。その年のアカデミー賞でも大きな話題となり、主演のホアキン・フェニックスは主演男優賞にもノミネートされました。

ポールトーマスアンダーソン監督の作品はどれも大好きなのですが、やはり『ザ・マスター』という作品は心の奥深くに突き刺さります。そして深く突き刺さったままいつまでもそこに留まり続けるような痛みと心地よさが滞留するのです。

いよいよ彼の最新作『ファントム・スレッド』が公開直前ということで作品を紹介するには最高のタイミングですね。

作品情報

邦題:ザ・マスター

原題:The Master

監督:ポール・トーマス・アンダーソン

脚本:ポール・トーマス・アンダーソン

製作:ポール・トーマス・アンダーソン/ミーガン・エリソン/ダニエル・ルピ

ジョアン・セラー

製作総指揮:テッド・シッパー/アダム・ソムナー

出演者:ホアキン・フェニックス/フィリップ・シーモア・ホフマンエイミー・アダムス

音楽:ジョニー・グリーンウッド[1]

撮影:ミハイ・マライメア・Jr

編集:レスリー・ジョーンズ/ピーター・マクナルティ

製作会社:アナプルナ・フィルムズ

配給:ワインスタイン・カンパニー

ファントム・フィルム

公開:北米:2012年9月14日

日本:2013年3月22日

上映時間:143分

製作国:アメリカ合衆国

言語:英語

今回のワンシーン

泥酔して乗り込んだ豪華できらびやかな他人の船。他人に自分の人生の主導権を預けてしまえたならばどんなに楽だろうか。妄信的に他人に付き従い、自分の人生を外部化することで得られる安心感。しかし、それはもはや自分の人生ではない。小さくてもみすぼらしくてもいい。自分だけの人生を生きろとポールトーマスアンダーソン監督は我々に問うのだ。

批評:小さくてもいい。自分の人生のマスターとなれ!

人生とは一度きりで、それでいて自分のものでしかないですよね。しかし、自分の人生を自分の意志で生きるというのは、当たり前のことでありながらとても苦しいことです。なぜならその全てに自分が責任を負わなければならないからです。

だからこそそれが辛くなると人は自分の人生を、自分で生きることを放棄してしまいそうになります。思い詰めると、外部の存在に自分の人生を委譲し、マスターの地位を外部化してまうことすらあり得ます。

本作『ザ・マスター』の主人公フレディは、精神を病み、アルコールに依存し、自分の人生を見失ってしまっていました。そんな時に迷い込んだランカスターという男の船は豪華で大きく、きらびやかでした。

自分の人生を見失っていた彼はランカスターに傾倒し、彼の人生に自分の人生を投影するようになります。次第に洗脳され、彼は自分の人生のマスターを彼に譲ることで間接的に彼の人生を生きるのです。

本作においてまさに船というモチーフが人生を象徴していることは言うまでもないでしょう。フレディは彼に自分の人生のマスターの地位を委譲することで、ランカスターの船(ないし人生)の乗組員となったわけです。

そうして彼は自分の人生を生きることから解放され、仮初めの甘美に浸り、人生を謳歌するようになります。

しかし今回チョイスした本作のラストシーンでは、フレディは小さな部屋で女性と愛し合っています。窓に面し、壁の圧迫感が際立つこの小さな部屋は、まさにランカスターの船と対比的なモチーフです。つまりこの小さな部屋こそがフレディの人生と言うわけです。

誰かの輝く人生に自己を投影して受動的に生きるよりも、みすぼらしい人生を自分のものとして受け入れ、自分の意志で生きていくことの方が何倍も素晴らしいことであるとポールトーマスアンダーソン監督は我々に問いかけているようにも感じられます。

小さくても、みすぼらしくても。自分の人生のマスターであらねばならない。

商品リンク

【ワンシーン批評】『さすらい』:ヴェンダースが見た70年代ドイツの廃れ行く映画館(ネタバレなし)

はじめに

みなさんこんにちは。ナガです。

今回はですね少し間が空いてしまいましたが、私のオールタイムベスト映画トップ10企画の第8弾です。第8弾という微妙なタイミングで言うのもなんですが、今回紹介する作品が私のオールタイムベスト2、つまりナンバー2の作品です。(ナンバー1は『台風クラブ』です。)

その作品と言うのがヴィム・ヴェンダース監督の『さすらい』という映画です。メインブログの方を読んでくださっている方や、日頃から私のツイートなんかをご覧になっている方は私が大のヴェンダースファンだということを知ってくださっているかもしれません。

そんな私の敬愛するヴェンダース監督の作品の中でもダントツで大好きな作品がこの『さすらい』です。私はこの映画は映画というメディアの1つの完成形だと思っています。それくらいにこれ以上はない完璧な映画だということです。

その魅力を解説し始めると日が暮れてしまいますので、今回はいつも通り映画『さすらい』の中からワンシーンだけをチョイスしてそのシーンについての短評に留めたいと思います。

作品情報

邦題:さすらい

原題:Im Lauf der Zeit

監督:ヴィム・ヴェンダース

脚本:ヴィム・ヴェンダース

製作:ミヒャエル・ヴィーデマン

音楽:アクセル・リンシュテット

撮影:ロビー・ミューラー/マルティン・シェーファー

編集:ペーター・プルツィゴッダ

配給:欧日協会

公開:西ドイツ:1976年3月4日

:日本 :1977年1月26日

上映時間:176分

製作国 :西ドイツ

言語:ドイツ語

今回のワンシーン

70年代ドイツの片田舎。廃れ行く映画館の映写機を修理して回る1人の男と偶然彼と旅を共にすることになった放浪男のロードムービー。彼らの旅と会話と映写機の修理が続くだけの淡々とした映画になぜこれほどまでに惹きこまれるのだろうか。ヴェンダース映画の最高峰であり、彼が映画と向き合った映画でもある。

批評:ヴェンダースが見た70年代ドイツの廃れ行く映画館

ヴィムヴェンダース監督は非常に先見性のある映画監督でした。彼は早くからテレビメディアの台頭を危惧し、映画館ないしフィルム映画を守ろうと行動を起こしました。彼がカンヌ映画祭の時にとあるホテルの666号室で映画監督たちに映画の未来について問うた『666号室』というドキュメンタリー映画はまさにそんな彼の危機感の表れとも取れます。

70年代のドイツの映画館事情というのは非常に厳しいものでした。ヴェンダース自身も映画監督になる前に映画配給の仕事をしていたことがあります。だからこそ彼にはドイツの映画館事情が切迫したものであることが鮮明なビジョンでもって見えていたのです。

当時のドイツの映画館はというと、動員が見込める都市部で有名な映画や評価の高い作品を公開し、動員が見込めない地方の映画館にはいわゆる"ボロ映画"を流し、放映させていました。そのため地方では映画館離れが加速してしまい当時急速に発展を遂げていたテレビメディアへと人々の興味が移ってしまっていました。そうなると映画館経営者は赤字状態になりますよね。劇場の設備は荒れ果て、映画館の運営も支配人の熱意と厚意によって支えられている有様でした。

ヴェンダースはそんなドイツの映画館事情に強い危機感を感じていたと思われます。この『さすらい』という映画にはいわゆる脚本が存在していませんでした。当初あったのは地方の映画館を結ぶ経路を記した地図だけだっと言います。トラックで地方の映画館を巡るだけの映像が映画になると考えたヴェンダースの発想もとんでもないですが、それが実際に映画史に残る傑作になったのだから尚更です。

そんな廃れ行く映画館の姿がこの映画では、寂しく切なく描き出されます。ボロボロの映写機で投影される"ボロ映画"にわずかな観客。取り繕う余裕も無くなりただただ風化していく劇場の設備。映画を愛する全ての人にとって悲しい光景がヴェンダース監督の持ち味であるドライなテイストで映し出されていくのです。

そして今回チョイスしたシーンはとある劇場で主人公らがスクリーンの修理をしていた時のことです。スクリーンの修理が難航し、観客からの野次に耐え切れなくなった彼らは自分たちの即興で影絵をやって見せるんです。これが意外にも観客たちに大うけします。

スクリーンを見つめる人々は大人も子供も関係なくキラキラとした眼差しです。そこにあるのは極めて純度の高い喜びや幸せです。ドイツの片田舎のボロボロの映画館で起こった小さな奇跡は、まさに映画というメディアの可能性を信じたヴェンダースからのメッセージです。

こんなシーンを見せておきながら、本作の終盤で映画館の廃館を決意する支配人の様子が映し出されます。熱意と映画愛だけではどうにもならない金銭的な困窮がそこには確かにあります。

たくさんの人が同時に1つの映像体験を共有できるという貴重な施設がドイツから1つまた1つと姿を消していく様に危機感を感じながらも、映画の可能性を信じ続けるヴェンダース監督の「祈り」が込められた今回のワンシーンでした。

商品リンク

・さすらい

合わせて見てみると面白い作品だと思いますね。

今回も読んでくださった方ありがとうございました。

【ワンシーン批評】『たまこラブストーリー』:青春の苦みを味わう(ネタバレなし)

はじめに

みなさんこんにちは。ナガです。

今回も私のオールタイムベスト映画トップ10映画から1作品をチョイスして短評を加えていこうと思います。この記事でオールタイムベストを紹介するのも7作品目でかなり佳境に差し掛かっております。

本記事で紹介する作品は『たまこラブストーリー』です。鑑賞して以来、私の中ではアニメ映画の最高峰で在り続ける本作品は今や『聲の形』や『リズと青い鳥』でも高い評価を獲得している山田尚子監督の作品です。

そんな山田尚子監督の最高傑作たる『たまこラブストーリー』から今回は1シーンだけを抽出して、それについて語っていこうと思います。

作品情報

タイトル:たまこラブストーリー

企画・原作:京都アニメーション

監督:山田尚子

脚本:吉田玲子

キャラクターデザイン・総作画監督:堀口悠紀子

絵コンテ:山田尚子

演出:山田尚子、小川太一、河浪栄作、山村卓也

作画監督:堀口悠紀子、丸木宣明、引山佳代

美術監督:田峰育子

色彩設計:竹田明代

撮影監督:山本倫

設定:秋竹斉一

音響監督:鶴岡陽太

音楽:片岡知子、マニュアル・オブ・エラーズ

音楽プロデューサー:中村伸一、山口優

録音:名倉靖

音響効果:神保大介

編集:重村建吾

アニメーション制作:京都アニメーション

配給 - 松竹

今回のワンシーン

青春とは時に甘く、時に酸っぱく、そして時に苦い。

甘酸っぱい青春は誰もが経験したいと望むが、苦い青春はその限りではない。

しかし、その苦みを味わった者だけが手にすることのできる未来がある。

砂糖を入れないというただそれだけの選択が人生の大きな決断なのだ。

批評:青春の苦みを味わう

昨今甘酸っぱい青春を描いた恋愛映画がしばしば映画館で公開され、若い世代の関心を集めています。劇場で憧れのまなざしをスクリーンに向ける彼らはそんな青春に自分の理想を投影しているのでしょうか。

しかし、現実はそう"甘く"ない。青春とは甘酸っぱいものというよりももっと苦みを孕んだものです。だからこそ誰しも"苦み"とは距離を置いた青春を過ごしたいと、恋愛映画が魅せる甘酸っぱい幻想に自己を逃避させたくなるのでしょうか。

確かに"苦み"を味わうことなく、青春時代を終えることは可能だと思います。何も決断せず、何も行動を起こさず、ただ流されるままに生きていれば自然とそうなることでしょう。ただひとたび自分の意志を表出させたならば、そこには必ず"苦み"が伴うことでしょう。

コーヒーに何気なく入れていた角砂糖。苦く黒い液体に溶け出すと中毒性のある甘みを発します。その味は優しく、マイルドでいつまでも浸っていたいと思ってしまいます。それでもその"甘み"を排して、コーヒーが本来有している"苦み"を味わおうとしたならば、それはもう青春における大きな決断なのです。

「後悔の苦さは、何かをした証。1つ1つ味わいになる。」

何かを決断するということは、それに伴う"苦さ"を味わうということです。それでも「今少し震える手で」それを選び取ることが出来たならば、きっと前に進めます。

このシーンは幼馴染のたまこに告白をしたもち蔵が商店街の喫茶店でコーヒーを飲んでいるシーンです。もち蔵が選び取った幼馴染の関係を恋愛関係に発展させるという決断はすごくリスクが大きく、失うものも大きいものです。しかしその決断が無ければ、おそらく一生手に入れることが出来ないものでもあります。勇気を出して苦いコーヒーをまだ未熟な身体に流し込み、そして前に進む。等身大で、繊細で、それでも熱のこもった1人の少年の決断に勇気をもらえるシーンでもあります。

『たまこラブストーリー』という青春映画の、恋愛映画の金字塔が教えてくれるのは人生を生きるうえでとても大切な言葉でした。

商品リンク

【ワンシーン批評】『ライフアクアティック』:ウェスアンダーソンと家族(ネタバレなし)

はじめに

みなさんこんにちは。ナガです。

今回も引き続き私のオールタイムベスト映画トップ10から1作品をピックアップして批評していこうと思います。当ブログでは基本的に1つの映画から1つのシーンを選んで、そのシーンについての短評を加えていくというスタイルをとっています。

今回ご紹介する作品はウェス・アンダーソン監督の『ライフアクアティック』です。もうすぐ彼の新作『犬ヶ島』も公開になるわけですが、彼の作品の中でも今回紹介する作品が特に大好きです。彼の家族観のようなものが色濃く反映された本作の魅力を少しでも伝えられたらと思っております。

作品情報

邦題 :ライフ・アクアティック

原題 :The Life Aquatic with Steve Zissou

監督 :ウェス・アンダーソン

脚本 :ウェス・アンダーソン/ノア・バームバック

製作 :ウェス・アンダーソン/バリー・メンデル/スコット・ルーディン

製作総指揮:ラッド・シモンズ

出演者:ビル・マーレイ/オーウェン・ウィルソン

音楽 :マーク・マザーズボー

撮影 :ロバート・D・イェーマン

編集 :デヴィッド・モリッツ/ダニエル・R・パジェット

配給 :タッチストーン・ピクチャーズ/ブエナビスタ

公開 :アメリカ:2004年12月25日

:日本:2005年5月7日

上映時間:118分

製作国:アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国

言語 :英語

今回のワンシーン

「人生は海だ。」という名キャッチコピーが本作にはつけられているが、もっと言うなればウェスアンダーソン監督の考える家族や愛も海のように広く包み込むような形状をしている。常に作品において家族とりわけ血縁関係を超えた「家族」と向き合い続けている彼の家族観がこの上なく発揮された作品でありシーンとも言えるだろう。

批評:ウェスアンダーソンと家族

ウェスアンダーソン監督の作品を語るに際して、避けては通れないのが「家族」とりわけ血縁関係を超えた「家族」の繋がりです。そのテーマ性は『グランドブタペストホテル』ないし最新作である『犬ヶ島』にも通底していると思われます。

まず彼の「家族」の描き方の特徴として3つの特徴があると考えています。

①血縁関係を重視しないこと

②エモーショナルにというよりはドライな視点で描かれること

③キャラクターの「個」が強いこと

この「家族」の描き方って極めて「アメリカ」的なんですよ。日本の家族において重視されるのが血縁関係であり親子の関係である一方で、アメリカの家族において重視されるのは夫婦という個人なんですね。つまり結婚というのは、夫婦個人同士の契約であり、離婚もまた個人の選択でしかないという考え方なんです。アメリカで離婚率が高いのはこういう背景があるわけです。

「ライフアクアティック」という作品で見てみると、そんなアメリカ的な家族観が多く見て取れます。夫のズィスーと完全別居状態の妻。そしてズィスーの元に転がり込んでくる血縁関係があるかもしれないという謎の青年。「個」が強いズィスーの船のクルーたち。

ただウェスアンダーソン監督はこういったアメリカ的な家族観を作品の表象に据えながら、それでいてそんな家族の在り方へのアンチテーゼを強く意識させる作品を世に送り出しています。

ウェスアンダーソン監督は作品の中で常に「家族」の崩壊を一度は扱います。ではアメリカの家族が崩壊した時に一番憂き目にあうのは誰なのかというとそれは子供なんです。日本では(近年その傾向が減退しつつあるが)家族の離婚を子供の存在が踏みとどまらせるというケースも多いが、夫婦の個人主義が家族の軸であるアメリカでは、それは考えにくいです。

つまりウェスアンダーソン監督が血縁関係を重視しない家族を描くのも、「個」が強い家族構成員を多く登場させるのも、「家族」をドライな視点で捉えているのも全てこれはアメリカの伝統的な家族観に立脚した描写なんです。

しかし今回チョイスした映画「ライフアクアティック」ではあくまで監督の主眼はズィスーを親とする親子関係にあるんです。ズィスーとネッド(オーウェンウィルソン)の関係性が作品の主軸にあり、その関係性の構築と崩壊、再生を通して監督はアメリカの家族において軽視される子供の存在を強調しようとしているのです。

今回「ライフアクアティック」から抽出したワンシーンはそんな映画のラストシーンに当たります。本作に登場する映画祭の描写がイタリア映画『家族の肖像』を強く想起させる点も面白いのですが、デヴィッド・ボウイの「Queen Bitch」が流れながらズィスーが小さな子供を背負って歩いていくという映像が何ともシュールです。

ただこのシーンをラストに据えるのが何ともウェスアンダーソン監督らしいです。家族における子供の重要性や血縁関係や生と死の境界をも超えたまさに海のような家族観、そしてこれからも脈々と続いていく家族の営みなどを意識させてくれます。

最新作『犬ヶ島』が公開された際にはぜひ彼の描く「家族」に注目して見てください。そして「ライフアクアティック」が気になったという方はぜひチェックして見て欲しいです。

最後になりますが、ワンシーン批評と言いながらもう1シーンだけ引用させていただくルール違反をお許しください。ネタバレになるので詳しくは伏せますが、もし作品をこれからご覧になる方は、エンドロールのこのシーンで船の上にいる人物に注目しておいてほしいんです。この意味に気がつくと、涙が止まらなくなること必至です。

今回も読んでくださった方ありがとうございました。

商品リンク

【ワンシーン批評】『存在の耐えられない軽さ』:思わず落ちていきそうなほどに柔らかい鏡面(ネタバレなし)

はじめに

みなさんこんにちは。ナガです。

今回もですね私のオールタイムベスト映画トップ10の中から1つ作品を紹介したいと考えております。第5弾となる今回は『存在の耐えられない軽さ』という作品を紹介しようと考えております。

本記事でもいつも通り映画の中からワンシーンをチョイスして、そのシーンに関する短評を加えていきます。私はこの『存在の耐えられない軽さ』という作品はラブストーリー最高傑作だと考えております。本記事を読んで、皆さんがこの作品を見るきっかけを作れれば、幸いです。

作品情報

邦題 :存在の耐えられない軽さ

原題 :The Unbearable Lightness of Being

監督 :フィリップ・カウフマン

脚本 :ジャン=クロード・カリエール/フィリップ・カウフマン

原作 :ミラン・クンデラ

製作 :ソウル・ゼインツ

製作総指揮:ベルティル・オルソン

出演者:ダニエル・デイ=ルイス/ジュリエット・ビノシュ

音楽 :レオシュ・ヤナーチェク

撮影 :スヴェン・ニクヴィスト

編集 :ウォルター・マーチ

配給 :オライオン・ピクチャーズ/松竹富士

公開 :アメリカ:1988年2月5日

:日本 :1988年10月29日

上映時間:171分

製作国:アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国

言語 :英語

今回のワンシーン

女は男の欲求に応え、自らの肢体を鏡の上に移動させる。そこに映し出されるのは男と女の欲望。床に置かれた鏡はその奥に孕んだ欲望の海に2人を沈めようとしている。シュールリアリズム的な柔らかさを有するその鏡面に体重をかければ、今にも沈み込んでしまいそうである。しかし鏡の中に映るその男の元に向かうには、この女はいささか”軽かった”のだ。男は存在の"重み"を探し求めている。

批評:思わず落ちていきそうなほどに柔らかい鏡

鏡というモチーフはその”映す”という特異性から映画の中でしばしば重要な役割を果たしています。ロシア映画の巨匠タルコフスキーやニュージャーマンシネマの名手ライナー・ヴェルナー・ファスビンダーらは鏡を映画の中で自由自在に操り、巧みに演出をしてみせます。スタンリー・キューブリック監督も映画『シャイニング』の中で鏡を2つの世界の入り口として用い、作品の中に2つのレイヤーを生み出すことに成功しています。

そんな数多くの名作で登場してきた鏡というモチーフですが、私はこの『存在の耐えられない軽さ』という作品における鏡が一番印象に残っています。それは鏡に映し出されたレナ・オリン演じるサビーナの肢体があまりにも魅力的でかつ官能的だからという理由だけではありません。

このシーンにおける鏡の使い方の巧さは鏡の柔らかさを演出している点なんですよね。もはやダリの書いた絵画における時計のようにその鏡面があまりの柔らかさに今にも歪曲してしまいそうなんです。そしてその鏡面はまるで水面のようでもあって、その奥にはトマシュの姿が映し出されています。

このカットにおいてサビーナは実体と鏡に映る像が描かれていますが、一方のトマシュは鏡の中に映る像としてのみ存在しています。つまりこのシーンを見ていると、サビーナがトマシュの元に向かうためには、鏡の中へと身を沈めていかなければならないように見えるのです。

しかし彼女は"軽い"のです。それは男性とすぐに関係を持ってしまうという意味での"軽さ"ではありません。トマシュにとって"軽い"存在なのです。

その後トマシュはジュリエット・ビノシュ演じるテレーザと運命的な出会いを果たします。テレーザとトマシュそして鏡を交えたシーンではトマシュの立ち位置が変化しています。

鏡の中の像としてのみ映し出されたテレーザ、そこに迫っていく実体のトマシュというようにトマシュが鏡の中の存在から鏡の外の存在へと変化しています。自分よりもずっと"深い"世界にいるテレーザにトマシュが惹かれたのは自明のことです。人は誰しも"重い"愛を渇望するのものです。

愛を視覚的に重量化した作品こそが『存在の耐えられない軽さ』という作品であり、その重量を2人の間ですり合わせていくことの難しさに、恋愛の難しさを訴えかけました。

商品リンク

・『存在の耐えられない軽さ』

![ザ・マスター [Blu-ray] ザ・マスター [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51aCWUSJITL._SL160_.jpg)

![さすらい [DVD] さすらい [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51QGF5YKvhL._SL160_.jpg)

![映画「たまこラブストーリー」 [Blu-ray] 映画「たまこラブストーリー」 [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41Sr4OsedRL._SL160_.jpg)

![ライフ・アクアティック [DVD] ライフ・アクアティック [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51GYhQqFG%2BL._SL160_.jpg)

![存在の耐えられない軽さ [DVD] 存在の耐えられない軽さ [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/511nhFF0qJL._SL160_.jpg)